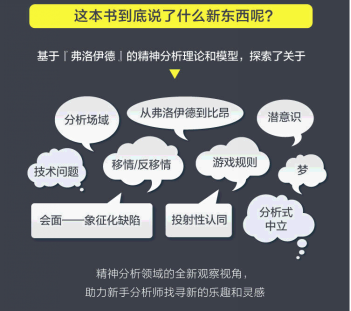

心理教育专题讲座六:《当代精神分析指南》

星际漫游:当代精神分析指南

我们应该把理论放在一边,而不是把它奉为神迹,投注不容辩驳的崇拜。这就像我们已经走过的路:我们能站在第七层,显然要感谢自己曾经从第一层走到第二层,从第二层走到第三层,从第三层走到第四层,等等。我们感激让我们走到第七层的那些脚步,但是我们最关心的是我们还没有走到的楼层,以及这栋建筑中未知的房间,甚至那些还没有建成的部分。

概念化所带来的影响也是灾难性的。理论和模型应当被我们所了解,然后就应当很快被遗忘。

我个人的观点是,当我们尝试应用精神分析(处理分析之外的事情)的时候,我们往往会变得滑稽可笑。我认为,我们不可笑的时候就是我们作为精神分析师的时候:只有我们、我们的患者,还有我们的设置。这个时候,我们变成了一个真正重要的角色:一个能够应对心理痛苦的人,能够照料这些痛苦、治愈这些痛苦,并且能够消化这些痛苦。我们的专业领域是那些饱受精神痛苦折磨的心灵,我们可以为那个地方带去纾解、带去帮助,我们可以将治愈的历程变得更快一些。当然,治愈总是相对的、艰难的,但这是我们的领域、我们的专长。

如果我们没有考虑潜意识这个维度,那就不是精神分析了。或许我们是按照传统的方式来理解潜意识的,也就是弗洛伊德的版本,认为它是已经结构化的、已然存在的,等待我们去解读的,这是对潜意识最初、最天真的思考;或许我们认为潜意识是一种不断在形成、在转化的结构,是在发展的,所以我们和患者一起成为功能性潜意识的生产者;我认为我们的工作就像是没有指南针的向导,和我们的患者一起成为潜意识的创造者。

当今的工具都是和梦幻有关的,包括:在我们的感官清醒的时候,意象的变化;白日梦的内容和过程;我们能够“梦到”患者在表达什么,以及我们解构这些表达的能力和从中获得意义的能力;我们与病人一起构建不同的世界,在此之前,这些世界既不可思考,甚至也不存在。这套工具帮助我们将心理困境转化为可以思考的想法、可以栖息的情感,并且让我们可以“梦到”那些已经转变为症状的、未经阐述的材料,使它们变得可以被思考、可以被容忍,变得具有意义。分析师可以转化那些无法被消化的故事,把从患者心中生发出的新的、可持续的意义编织起来。他是感官经验的共同叙述者,把精心制作的产品带回到梦境和潜意识的领域。他是潜意识的共同创造者。

我认为,在分析师被要求扮演的所有角色中,他首先是一个“魔术师”,他使用了声音、图像和文字的魔力。分析师改变了(患者的)内在现实,他骑着龙,驱除了恶魔:他为想象、创造、荒诞和未经思考的事物开辟了一个空间。

即使每隔15天或一周做一次治疗,患者所承受的心理痛苦也能得到缓解。这是一项有道理的工作。然而,这并不是分析工作,难以帮助患者得到真正的发展,患者也难以充分获得之前不具备的能力。

频率的重要性在于它是连续性的一部分,这种连续性越确定越好,这属于设置。所以,我们有频率、会谈时长、分析时长,还有相对的稳定性,这是一个关键的组成部分,即节奏。节奏是非常重要的,特别是当我们面对每个人身上都存在的原始内核的时候,也就是面对那个自闭的内核的时候。单单依靠语言,我们无法接近那个最原始的内核,布雷格称之为凝集性核心。依托于节奏,再加上投射性认同等前语言的成分,治疗才能成功。

分析的乐趣就是:能够将迷失方向、无组织、支离破碎的精神状态变成一个故事,我真诚地希望这个过程是有趣的、新奇的。

我想,在某种程度上,分析应该是一种长期聚会,就像每个周一、周三和周五,朋友们约在一起玩纸牌游戏那样。分析应当是美好的,分析应当是有趣的,分析应当看起来像玩游戏那样。分析应当是你喜欢的东西,所以你愿意投入精力、时间和金钱,就像你去观看体育比赛那样。

如果你患有恐惧症、抑郁症、惊恐障碍或者其他任何疾病,你可以用药物或其他方法来处理紧急发作或者严重发作,但是如果你想要真正地摆脱它,那么不幸的是,目前为止唯一可知的方法是精神分析。我们的精神分析遭受着一种奇怪的命运,因为有时候它似乎可以治愈一切,有时候似乎所有心理疾患都与它无关,它什么都治疗不了。

我认为精神分析只能应用于患者,最多还能应用于我们自己或者分析伙伴。我不认为精神分析可以应用于精神分析治疗之外的任何事情。

实际上,自我暴露是来自于我们自己的故事,应当把它放到整体情境中来看待,而不只是用分析师生活中的事件来回应患者的具体事件。它可以是完全虚构的。假设有一个患者担心分析师太过脆弱,他讲述了他多么害怕一条狗。分析师或许可以说:“小时候,我最喜欢的故事就是《巴斯克维尔的猎犬》。”意思是我习惯了和狗打交道。分析师或许也可以说:“哦,我相信这是条好狗,小时候我很幸运,我爸在家里养了两只多伯曼犬、三只那不勒斯莫犬和两只斗牛犬。”这些都是虚构的,但是有助于告诉患者“你看,你的狗真的吓不倒我!”我不知道我的表达是否清楚?这真的完全变成另一回事了。这是分析会谈中的一场梦,一场共同构建起来的梦。

弗洛伊德的著作。就今天的临床应用而言,它是没有用的。

精神分析具有一种使人变革的潜力,即便我们使用的是最古老的工具,最终也会产生效果,因为真正重要的是(作为患者)我如何感受到被倾听、我如何感受到被理解、我的投射性认同如何被分析师的心灵所接受,以及分析师是如何改变它们并以思想的形式将它们归还给我的。重要的是,这两个心灵一起在做什么。在很大程度上,我们还不知道这些过程是如何发生的。实际上,尽管有些分析师很笨拙,但很多分析仍然有效。

当我们能够认识到并没有什么“自由的联想”的时候,我们就能放弃自由联想。我们有的是受约束的联想,我们的心智并不是自由的,而是在把各种各样的叙事衍生物联系起来,编织成清醒梦,由此清醒梦便被构建了起来。清醒梦在我们心中形成而不被我们所觉察,受约束的联想就源自这些清醒梦。也就是说,我们一直错误地把受约束的联想当成自由的联想。

我们不断地将感觉流、刺激流转化成一系列的象形符号,转化成尚未可知的梦的序列。我们的整个精神生活都取决于这个尚未可知的象形符号构成的梦的序列:我们攀附在这样的象形符号序列上,就像曾经我们的祖先攀附在树权上。我们不可能脱离这个东西,所以没有什么自由的联想,而是有一种方法,让我们去承认梦的重要性,去发现这个象形图文序列的重要性,这样的序列不断地在我们的头脑中形成,所有可能的故事都来源于此。我们可以自由地使用任何可能的叙述,但它必须与我们头脑连续生发出来的梦的序列保持一致,所以我们的自由是相对的。

在我看来,比昂是一个非常糟糕的临床医生,至少在他写《从经验中学习》这本转折性著作之前:他的工作方式让我觉得难以信服,因为他并没有摆脱克莱因的理论;可怜的人,这不是他的错。但他是一个伟大的理论家:比昂给了我们一种全新的、令人震惊的元心理学,许多人还并不知道,但这个元心理学为我们开启了新的大门。

比昂的理论模型让我们在知识上迈出了一大步,从畜力时代到了蒸汽时代。从这种新的元心理学中衍生出一系列完全不同以往的临床技术,所以如果某人不了解比昂的理论模型,那么他也无法掌握由此而来的新技术。

无论我们是否喜欢“分析场域”这个概念,它都没有空间去容纳那些老旧的轴心、过时的公理:既没有移情,也没有什么反移情。这里有的是一种多群体的状态,不断地变化,就像海浪一样,处在永恒的转化过程中,所以我们不得不抛下移情/反移情这个轴心。

我们应该对下一个我们还没有明白的东西感兴趣。固守那些我们已经搞明白的少数事物,把它们当成至理,这种行为可能是最为反动的。但不是反物质的那种“反”,反物质是了不起的存在。我们所说的这种行为是反知识的、反未来的、反探索之美的。我们已经谈到了俄狄浦斯带来的光污染,这种污染阻碍了我们看到其他许许多多的东西。是时候把俄狄浦斯调暗一些了,好让我们观赏到其他的星系,所有其他的情绪、情感构成的情意丛,它们正在经历一场革命性的变化,还有更多的变化。

我会更多地将它(投射性认同)看成是从一个心灵到另一个心灵微转移/排泄的连续交换,既是从患者朝向分析师的,也是分析师朝向患者的。

请记住,所有与梦的工作有关的事物(阿尔法元素的形成,以及在那个时候将实际的情感状态融合在一起的意象)实际上是根据所有感官器官运作的。我们不仅要讨论象形符号,亦即视觉意象,也要涉及听觉符号、嗅觉符号、动觉符号,也就是说,我们应该将正在处理的所有感官都考虑在内。有一些人,比如音乐家,他们更经常在听觉登记上运行,而不是视觉;然而,我之所以在谈论视觉登记,是因为我想说,我们99%的人类是在视觉登记上运行的。但是为了完整性,我们应该每次都要记住去说到象形符号,嗅觉、听觉,等等。

有关场域,我的理念是一位患者所带来的内部群体,在他打开办公室大门时,与分析师的内部群体相遇所带来的。一旦这些群体相遇,我们的场域中的所有角色就会立刻发生转化。

弱理论是指一个理论保留了很大的改变空间,它预见了变化的可能,对新鲜事物和未知事物有着强烈的吸引力。场域理论以其某种方式预见了自己的消亡,也预见了人们渴望看到的东西,它知道接下来会发生什么,因此对未来、对新事物,以及对我们不知道的东西都是开放的;奇怪的是,从这个角度来说,场域就是一个弱模型。

我们不仅仅是彼此两个,当我们与患者见面时我们是两个人,不到一秒钟我们就是4个,再过两秒钟后我们就是6个,很快这个办公室里就有72个人了。场域就是在解释这一整个生成的复杂的群体情境。并且在与这个群体情境一起玩耍,能够去转化这个群体情境。

对伟大的文学经典的观察也会为我们带来许多工具,打开许多世界,增添许多视角和叙事方式。

精神分析是一个极其简单的过程:讲的是我们如何在一起,如何消化现实的残酷。

我觉得治疗元素是由患者和分析师共同构建的,这些元素过去是不可逾越的,不可传递的,或不可表达的,当我们和患者一起把这些元素编织成一个共同的故事时,就有了治愈的方法。

O是事物本身,是不可知的事物,它是患者进行分析的根本原因,它是正在建构中的同一性,它是我们永远不会知晓的东西。我们谁也不知道自己的O是什么,但我要说的是,总的来讲,在我的一生中,我几乎没有看到过O里面的什么转化。我只记得有一种转化不是通过知识或可以量化的情绪来实现的,而是心理成长的一次量子飞跃,发生在O当中的转化应该是这样的。这是一个有着二维精神空间的患者,一个黏人的、不知三维为何物的女人。有一天,她从二维的现实角度发现并接受了三维的视野,当她发现有第三个维度时,事物就不再是二维的了,对她来说就不再是平面的了。在这种新的深度尺度下,世界向她敞开了大门,她对自己和自己的情绪生活也有同样的感觉。

我们永远不会知晓真正的O,我们获悉的永远只是以谎言的形式而出现的派生物。换句话说,O必须经历一次谎言中的转化,这使它变得可以忍受。如果不是在特殊情况下,我们永远不可能知道我们自己的情绪、需要、焦虑、恐惧和存在方式的最终现实;我们知道的将永远只是它经过稀释的那些面向。例如,我们可以利用梦或对话的创造性,在精神分析中或者与某位对我们来说很重要的人之间进行创造。我们能够接近真相,但是任何真相,为了被(人)目击、分享或者体验到,都需要一些空间以便让谎言围绕着它。如果真相没有谎言作为把手,情况就会像是有人让我们直接去端热煎锅的锅盘,而里面的薯条在热气腾腾的油里嗤嗤作响,温度高得让人无法接近,为了拿起锅和真相(还有真相为我们奉上的美味的炸薯条),我们需要这个谎言之把手。

我们这个物种无法承受现实(真相)严酷、猛烈的冲击。

评论

还能输入140字

用户评论

苏公网安备32028202231255号

苏公网安备32028202231255号